L’étonnante histoire du premier homme plongé dans l’éternité glacée

Et si la mort n'était qu'une parenthèse ? Des centaines de personnes ont choisi de se faire congeler après leur décès, espérant un réveil futur grâce aux progrès scientifiques. Entre espoir fou et défi technologique, plongée dans ce phénomène qui bouscule nos conceptions de la vie et de la mort.

Quand la science-fiction devient réalité

Et si la mort n’était qu’un sommeil temporaire ? La cryogénisation propose cette perspective vertigineuse : préserver un organisme dans l’azote liquide à -196°C, comme on mettrait un précieux vin de côté pour les générations futures. Une idée qui semble tout droit sortie d’un roman d’anticipation, mais qui mobilise pourtant des laboratoires et des fortunes privées depuis plus d’un demi-siècle.

Des racines françaises méconnues

Saviez-vous que cette idée révolutionnaire trouve ses origines dans l’esprit d’un biologiste français ? Jean Rostand, dans les années 1940, fut parmi les premiers à envisager sérieusement les effets conservateurs du froid extrême sur les tissus vivants. Mais c’est l’Américain Robert Ettinger qui, vingt ans plus tard, transforma cette intuition en véritable projet scientifique avec son ouvrage fondateur « La Perspective de l’immortalité ».

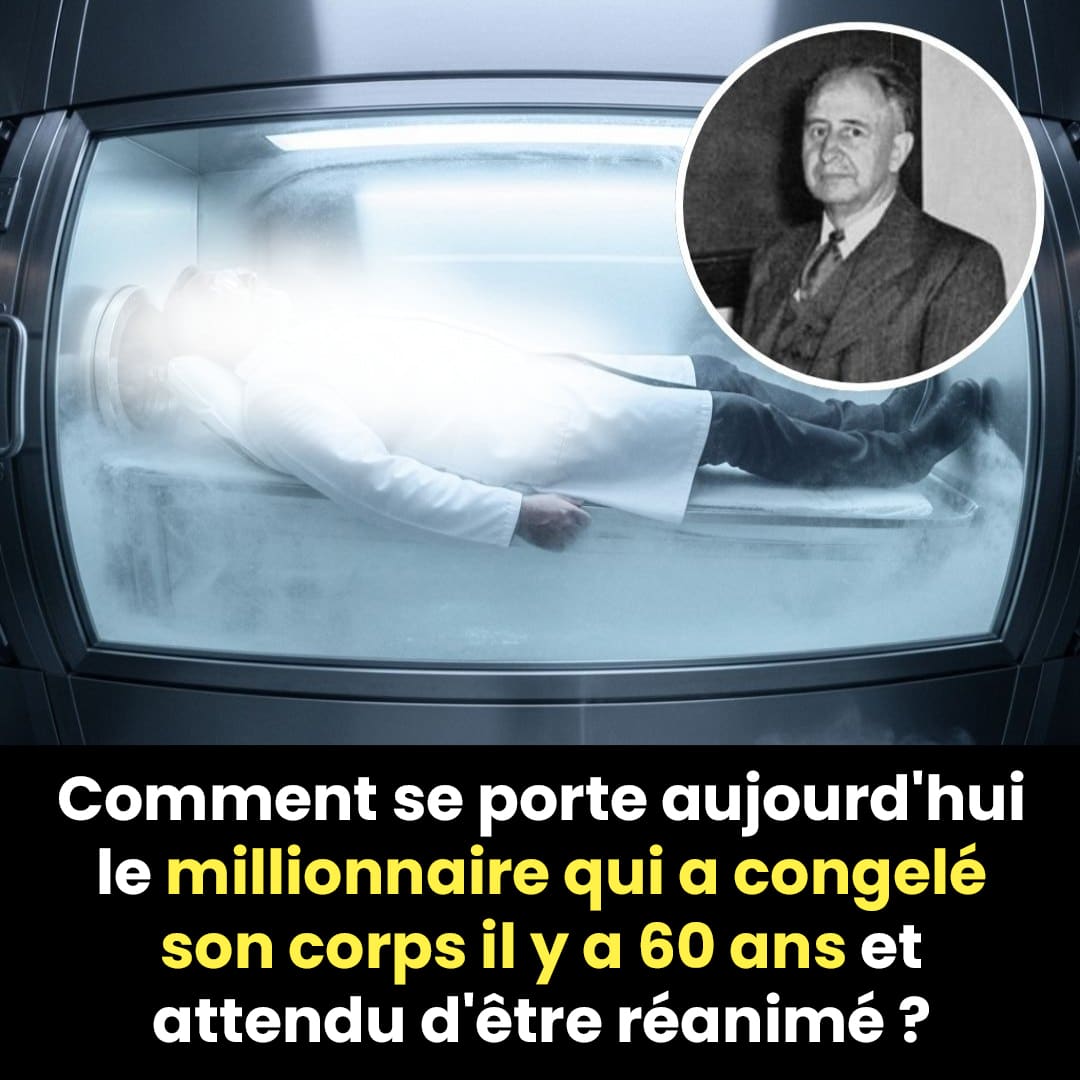

James Bedford, pionnier de l’au-delà glacé

En janvier 1967, un professeur américain atteint d’un cancer incurable écrivait l’histoire en devenant le premier humain cryopréservé. Aujourd’hui encore, le corps de James Bedford repose dans une capsule spéciale en Arizona, témoin silencieux d’une audacieuse expérience scientifique. Son cas fascine autant qu’il interroge : peut-on vraiment tromper la mort en la mettant au congélateur ?

Entre espoir scientifique et quête d’éternité

La cryogénisation séduit par sa promesse ultime : offrir une deuxième chance lorsque la médecine aura progressé. Près de 500 personnes ont déjà pris ce pari, tandis que des milliers d’autres ont souscrit des contrats pour rejoindre ce voyage vers l’inconnu. Derrière ces chiffres se cachent des motivations variées : peur de la mort, curiosité scientifique, ou simple désir de voir ce que l’avenir réserve.

Un débat qui ne refroidit pas les passions

Si la communauté scientifique reste divisée sur la faisabilité réelle de cette technologie, une chose est certaine : la cryogénisation continue de captiver les imaginations. Elle pose des questions fondamentales sur les limites de la science et le sens même de l’existence. Après tout, nombre de technologies actuelles semblaient impossibles à nos ancêtres… Qui sait ce que l’avenir nous réserve ?

Cette aventure scientifique hors norme nous rappelle une vérité essentielle : l’humanité n’a jamais cessé de repousser les frontières du possible. La cryogénisation en est peut-être la manifestation la plus spectaculaire – et la plus poétique.