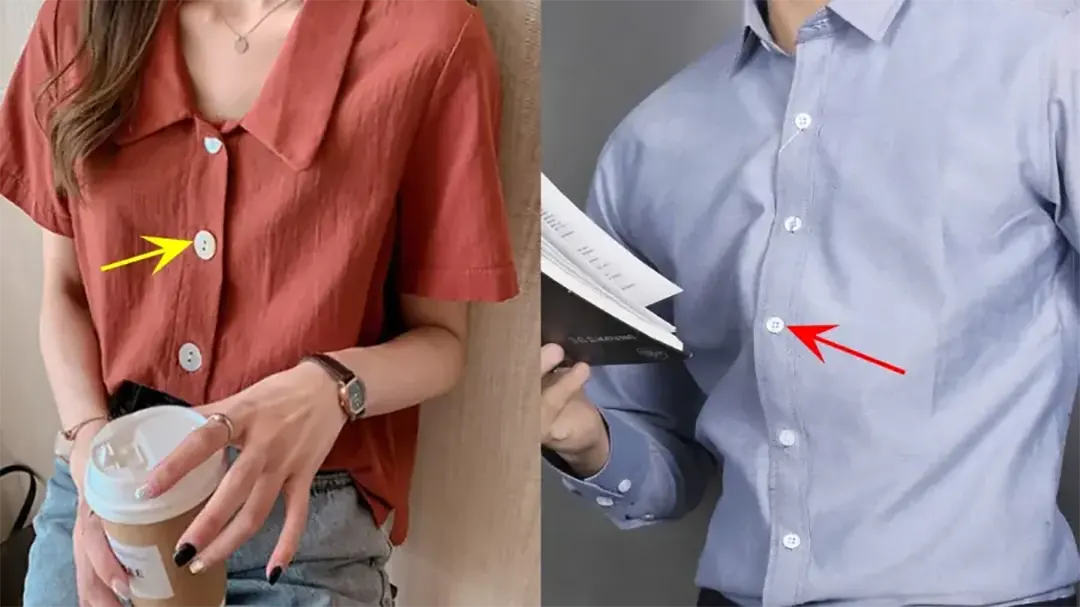

Le mystère des boutons de chemise : pourquoi hommes et femmes ne boutonnent pas du même côté

Cette distinction vestimentaire anodine cache une fascinante épopée historique. Derrière la position des boutons se jouent des siècles de conventions sociales, de traditions martiales et de petits gestes du quotidien. Découvrez comment un simple détail de couture raconte l'évolution des rôles genrés à travers les âges.

Des origines aristocratiques et des mains habiles

Pour percer ce mystère vestimentaire, un saut dans le temps s’impose jusqu’au Moyen Âge. C’est au XIIIe siècle que les boutons font leur entrée dans la garde-robe européenne, mais ils sont alors bien plus qu’une simple fermeture. Véritables objets de luxe, façonnés dans des matières précieuses comme la nacre ou l’ivoire et parfois sertis de pierres fines, ils parent principalement les atours des dames de l’aristocratie. À cette époque, la toilette relève d’une véritable cérémonie… et se pratique rarement en solo.

Les nobles dames étaient assistées par leurs servantes, majoritairement droitières. Afin de simplifier cette tâche, les boutonnières étaient positionnées sur le côté gauche du vêtement, offrant ainsi une meilleure ergonomie à celle qui se tenait face à la personne à habiller.

Conséquence : cette disposition latérale gauche s’est progressivement imposée comme un marqueur social subtil, un indice de raffinement… dont l’empreinte persiste encore de nos jours.

La version masculine : une question de stratégie militaire

Côté masculin, l’explication prend une direction radicalement différente, teintée de pragmatisme guerrier. Les vêtements des hommes, en particulier ceux des soldats et de la noblesse, étaient conçus pour répondre à des impératifs tactiques. Un élément crucial entre en jeu : la prédominance de la main droite. Il fallait pouvoir saisir son épée ou son pistolet avec célérité, sans entrave.

Opter pour une fermeture sur le côté droit garantissait une liberté de mouvement optimale pour dégainer. Même sur les tenues civiles, cette configuration s’est perpétuée. Elle véhiculait un message implicite : « Je suis paré à l’action ». Un héritage direct des champs de bataille, des joutes et de la vénerie, qui rappelle l’univers viril et dynamique de l’époque.

Un héritage séculaire qui habite encore nos armoires

Ce détail pratique à l’origine s’est mué en une convention esthétique immuable. Aujourd’hui, rien n’empêcherait techniquement d’uniformiser ou de déplacer les boutonnières. Pourtant, la tradition résiste. Cette distinction facilite également l’identification rapide des rayons masculins et féminins dans les boutiques ou sur les portants.

Même si certains designers actuels s’amusent à détourner ces codes pour estomper les frontières de genre, dans l’immense majorité des cas, la règle demeure : boutons à gauche pour les femmes, à droite pour les hommes.

Cette codification a-t-elle encore une raison d’être aujourd’hui ?

D’un strict point de vue fonctionnel… pas vraiment. Nous sommes nombreux à nous habiller sans assistance, quel que soit notre genre. Mais symboliquement, cette particularité offre un éclairage captivant : la mode n’est pas qu’une affaire d’esthétique. Elle constitue également le miroir des coutumes, des fonctions sociales attribuées et du passé.

En préservant ces spécificités, l’industrie du vêtement perpétue le récit discret de traditions séculaires, d’évolutions sociétales et de gestes ancrés dans l’habitude.

Preuve que le plus infime détail textile peut recéler une saga des plus passionnantes.